【識港網訊】八十年代中期,香港流行樂壇興起了一陣樂隊組合熱潮,但卻有別於六十年代的樂隊潮流;八十年代中後期的香港樂隊組合以創作中文歌曲為主,題材寫法也有別於主流作品,既對香港流行音樂作出正面衝擊,也具體呈現了不少重要的文化現象。樂隊組合作品題材比較另類,亦愛起用專用的新進詞人,為香港流行樂壇培育了不少人才。

馬路天使——陳少琪

陳少琪是跨越幾個年代的詞人,在八十年代早期的樂隊風潮中,他是達明一派的專用詞人,但他們彼此間的合作,卻是從誤打誤撞開始的。在八十年代,陳少琪跟隨劉以達學習樂器演奏而成為好朋友,眼見當時的樂隊所唱的主要改編自日本的流行曲,所以很想一起合作搞一隊英倫派樂隊,並將當中的原創歌曲變成中文歌,成為一些可陪伴聽眾成長的歌曲。於是他們便做了很多demo(樣本)寄給唱片公司,終於得到簽約的機會。不久,乘著當時的樂隊風潮,達明一派便快速冒起。

樂隊曲詞的風格與主流迥然不同。雖然歌詞在樂隊音樂中往往不會被要求,聽眾也不會期望組合或樂隊的歌詞帶有強烈的信息。然而,陳少琪自稱他的聽歌習慣是先會留意歌詞,認為如缺乏有意思的歌詞,即使旋律再好也很容易被時間所淘汰。正如鄭國江所言,旋律是吸引聽眾的先決條件,歌詞卻細水長流地深入民間。

至於達明一派的歌詞在當時是屬於非常新鮮的嘗試,當中抒寫了很多年輕人的心態,對人生的看法等等,這都取材於當時的社會風氣及所見所感,並成功描繪出即使在八十年代經濟最發達的時候,香港人亦面對很大的困擾,如回歸前香港人的憂慮等。這些社會氣氛聚集了很多能量,讓陳少琪可以自由發揮,他亦特別花上大量時間去經營達明一派的歌詞。

陳少琪與黃耀明的共識就是不要下任何判語,如〈馬路天使〉、〈溜冰滾族〉就只是將香港浮世繪呈現出來。後來才發現這是一個很好的角度,不但能營造畫面感,還可讓聽眾慢慢地去咀嚼箇中深長意味。陳少琪那視像化的歌詞就非常能夠配合當時音樂影帶的興起,如〈今夜星光燦爛〉中就有皇后像公園、燈光裏飛馳等意象,歌詞本身成為音樂影帶的基礎。

一般人會認為樂隊歌曲總是圍繞社會的種種問題作出控訴,被認為是負能量。但當陳少琪將之發展為正能量時,反而可帶動聽眾反思社會現象和思潮。陳少琪的作品特別強調城市空間,筆下一系列作品完整地體現了本土現象,聽眾可以跟著陳少琪在香港城市空間中行走。早期洛楓就有論文對陳少琪歌詞的遊蕩意識作出研究。陳少琪自謂這與自己不愛靜靜坐下來,反而很喜歡遊蕩的性格有關。他尤其喜歡駕車尋找靈感,看看海灘和山頂,尋找靈感的過程中就像拍MTV一樣。

這其實牽涉到詞人的性格和本質,陳少琪全世界四處去,所思所感亦愈來愈豐富。因此歌詞對於陳少琪來說,乃是一種自我抒發,可以坦白地透露自己的人生觀。流行歌詞雖被視為商品,詞人的性格與喜好卻可造就強烈的個人風格,觀點和特質也完全浮現在作品中,如林夕歌詞的風格便較為哀怨。早期樂隊詞人就以陳少琪、林夕、劉卓輝等最具代表性,分別自成一家。

另一方面,在八十年代香港流行歌詞的發揮空間又與現在的有所區別。陳少琪表示,當時有原始的創作衝動,現今科技發達,網絡世界早已打通各種媒介,卻未見很大的創作火花出現。主要原因是今天的創作有太強的模仿性,所做的往往是市場現成的風格,極少予人耳目一新的創作。相反,當日唱片公司收到太極、凡風及Raidas的demo,那份驚喜自然比今天的大得多。

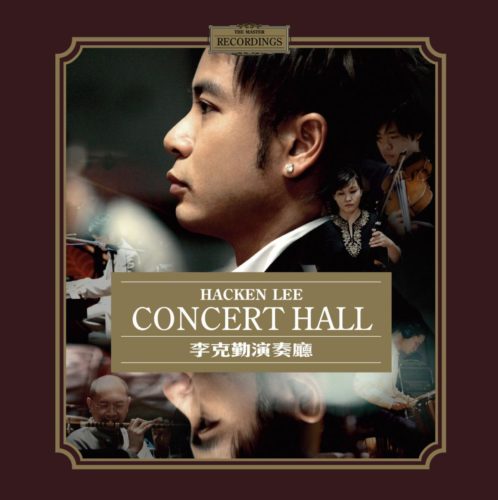

有人認為,現今樂壇向市場傾斜的情況嚴重,結果影響歌曲創作趨向保守。陳少琪指出,從創作角度看,很難預算什麼是安全保證。因為究竟什麼是市場,創作人永遠無法得到完全的信息,往往是察覺到市場上缺乏某一類作品,創作人便大膽去嘗試,而非重複市場上的作品。如《李克勤演奏廳》和《李克勤演奏廳II》這兩張大碟就是把歌手和樂隊聚在一起一次性錄音,說穿了也是沿用舊有的現場樂隊演奏概念;只是自從有了科技化錄音,這種即場錄音很久已沒人做過罷了,結果反應非常好,後來《大會堂演奏廳》更成為全年賣碟王。由此可見,所謂「翻炒」,如能配合歌手也可生產出另一種創意。究竟市場影響詞人抑或詞人帶動市場,這往往很難說得清,詞人的嶄新嘗試畢竟可以發掘很多流行歌詞的可能性。

說不出的未來——劉卓輝

在香港樂隊潮流中,另一位重要詞人要數曾經為Beyond寫下如〈大地〉、〈長城〉、〈歲月無聲〉、〈灰色軌跡〉等名作的劉卓輝。他自謂自己的風格較適合替樂隊寫詞,特別是替Beyond、Fundamental寫詞似乎較能有所發揮。據劉卓輝憶述,1983年,Beyond參加了一個樂隊比賽並獲得冠軍,當年劉卓輝便開始留意Beyond,並藉著在音樂雜誌工作之便,給他們做訪問,從此認識了Beyond。幾年後,Beyond的經理人住在劉家,推薦劉卓輝去看Beyond的「再見理想演唱會」(1986);他們後來的片公司老闆Leslie Chan也有到場,於是一拍即合。後來劉卓輝在一個填詞比賽得到冠軍,Leslie Chan 發現劉卓輝的填詞才華,加上劉卓輝又認識家駒,很快便開始了與Beyond的合作。

八十年代中後期,香港流行樂壇的樂隊較為另類,與主流歌手的最大區別就是樂隊往往有專用詞人。專用詞人與樂隊溝通較多,作品更能清晰凸顯詞人的風格。但劉卓輝的情況卻很難說是「御用」,因為Beyond四子(黃家駒、黃家強、黃貫中、葉世榮)也會填詞,劉卓輝則是以「每張唱片一首歌」的數量與Beyond合作,與林夕和Raidas、陳少琪與達明一派的關係不盡相同。劉卓輝的作品在夏韶聲主唱的《說不出的未來》大碟(1986)最為集中。當時劉卓輝剛進入填詞界,〈說不出的未來〉即大膽抒寫了香港被九七問題所籠罩的狀況和港人的疑惑。這項主題非常適合非主流歌手夏韶聲的風格。

到了Beyond時期,劉卓輝的歌詞題材更有別於一般作品,名作〈大地〉、〈長城〉就有強烈的政治涵義。這大概與劉卓輝的創作模式有關。劉卓輝往往不擬設題材便去寫,一般情況是寫詞前不斷聽該首歌的demo,然後隨心寫下歌詞。與Beyond合作,則更多是由Beyond在demo上寫下歌名,彼此就不作更多的交流了。而〈大地〉、〈長城〉全因為旋律很容易令人填上這種風格的歌詞;因為Beyond所創作的旋律,與當時社會情況密不可分。如1988年台灣解除禁令,很多老兵回大陸探親,恰巧劉父的朋友也是老兵,跨越海峽四十年後,終於1988年才能重回內地,當時,劉卓輝便是一路陪同著這位老兵。這個過程給劉卓輝很大感觸,所以特別將這種感情放在〈大地〉。至於〈長城〉則是對大時代大事件作出回應。

因為每個樂隊都有不同的風格,走不同的路線,香港流行樂壇其時可謂百花齊放。老牌詞人黃霑、盧國沾和鄭國江也仍然活躍,八十年代冒起的林振強、向雪懷屬於第二代詞人,而劉卓輝則屬於八十年代較新的一代,故可謂「三代同堂」。樂隊組合給予詞人更大的創作空間,如林振強也與Beyond合作過,寫下了他在主流創作中不曾出現的題材。劉卓輝指出,替樂隊寫詞也極少出現「退貨」的情況,樂隊也不會要求詞人寫主流歌詞。即使是劉卓輝所寫的〈情人〉也不是一般情歌,因為他根本不想寫單純的男女感情,而是想抒寫九十年代初一個香港人跟一個大陸人談戀愛所遇上的困難和阻隔。「多少春秋風雨改,多少崎嶇不變愛,多少的唏噓的你在人海。」當中的「阻隔」便彷彿有如第三者。

除了夏韶聲和Beyond,劉卓輝也曾為民間傳奇寫〈無名戰爭〉,為Fundamental寫〈告別英倫〉,作品與香港的政治環境及未來密切相關。劉卓輝謂當時廿多歲,早在唸書時已非常關心政治,寫歌詞便順理成章將對政治、時事的觀點裁入歌詞。當年的〈告別英倫〉就予人震撼之感,大概樂隊給詞人不同的空間,詞人的發揮又再震撼聽眾,如Raidas和林夕就最擅講人際關係。不過,劉卓輝對年輕人是否關心這類題材表示懷疑,寫這種題材只是基於自己的興趣,加上合作的音樂人又願意接受這種歌詞。究竟普羅大眾中有多少人喜歡這類作品?劉卓輝認為在八九十年代應該有若干觀眾喜歡,2000年以後就難說了。例如劉卓輝的第一首詞〈說不出的未來〉的類型,在今天已幾乎絕跡主流樂壇,劉卓輝近年與黃貫中亦合作過類似作品,但現在可以寫這種題材的機會其實是很少的。例如黃貫中才適合唱某些題材的歌曲,而他在市場和宣傳上也有這個地位推廣這些歌,因此有很多客觀因素影響了這些非主流歌曲的面世機會。

在眾多作品之中,劉卓輝較喜歡早期的〈長城〉、〈歲月無聲〉和中期的〈友情歲月〉。喜歡〈友情歲月〉的原因,是因為它非常流行,尤其在中國內地,大概是電影與流行曲的化學作用。而Beyond之所以深受歡迎,劉卓輝的詞佔有很重要因素,最有趣的是,劉卓輝雖然認識Beyond多年,創作上卻一直沒任何交流——往往經由第三者把歌譜交給劉卓輝,他在完成歌詞後傳真出去,最後要到唱片推出後才知道自己的歌詞的演繹效果。劉卓輝認為這種關係和處理非常舒服,因為他不習慣與監製或歌手討論歌詞,只把填詞當作個人創作,更不希望在對方指示下干擾創作。更多的情況是,即使有人給予指示,但最終目的還是只要一首情歌。劉卓輝認為,這根本不值得花時間去討論。

在芸芸香港流行歌詞作品中,香港流行樂隊的創作向來以風格及題材創新見稱;其中,劉卓輝扮演了重要的角色。值得指出的是,劉卓輝的作品往往代表了一代年輕人的想法。八十年代中期的詞人,作品既與老一輩的有所不同,後來又進入了主流,這對九十年代詞壇來說,有著非常正面的衝擊。

忘記他是她——周耀輝

八十年代,香港流行樂隊的作品雖然較為另類,卻出乎意料地受到歌迷歡迎;特別是在歌詞文字和題上的獨樹一幟,使得流行歌詞的道路更加開闊。周耀輝在樂隊年代已開始填詞,當時的創作環境和空間也相對地開放,加上他剛開始寫詞,由於少不更事,沒有思想包袱,故能大膽去嘗試不同的創作方式;這種青春感覺到今天雖然有所改變,但周耀輝在十多年的填詞工作上,亦或多或少地延續了青春和輕狂的感覺。

創作與生活往往很難分開,周耀輝在1992年和1993年完成了達明一派的大碟後便離開香港到荷蘭生活,當時唱片公司速遞磁帶demo到荷蘭,然後再由他把完成的手稿傳真到香港,可以想像,那是多麼費時失事。近年科技發展為信息傳遞提供了很大的便利,即使周耀輝不在香港,也可與中國兩岸三地的音樂人合作。

周耀輝發表歌詞之外,還發表文學作品,如〈愛彌留〉既是替黃耀明作曲的歌詞又是新詩。試看其中一段:「請收起你的溫柔,浮在水仙中的殺手,請收起你的風流,垂在鐘擺間的藉口。明白我始終必須遠走,但請不要為我憂愁,蝴蝶總比沙丘永久,但請相信我的荒謬。縱使真的不想遠走,明白我始終必須遠走……」堪稱為文采飛揚的佳作。

所謂「歌詞」與「新詩」,兩者最大的區別在於形式——歌詞需要配合旋律,亦需要配合格局,然後才可動筆,純文學作品則基本上可以為所欲為。至於流行歌詞是否文學?周耀輝表示,對他來說仍未有定案,反而傾向重視作品的好壞,有時歌詞會接近散文多一點,有時接近詩多一些,有時候甚至會接近寫得不好的散文或寫得不好的詩。所以周耀輝不介意自己的作品是否能躋身於文學殿堂。他認為這也不是個人可以決定的,而是由評論人和時間來印證的。聽眾十分喜歡周耀輝在樂隊時期的作品,那可說是一個時代。八十年代末,九十年代初,香港出現了很多不明朗、不穩定,也比任何時候都給予政治、民生和感情更多的想像空間。恰恰因為很多不明朗的因素,反而出現了很多可能。

詞人「周耀輝」的誕生,宏觀來說是時代給予的空間,微觀一些就是達明一派的因素,因為黃耀明和劉以達也是寬容開放的創作人。周耀輝為他們寫第一首歌詞〈愛在瘟疫蔓延時〉時,基本上還不明確知道流行曲是否可以這樣寫;後來的〈天花亂墜〉更被認為太俚俗,竟然談及炒過芥菜幾棵!然而,達明一派一直給予足夠的發揮空間,加上周耀輝感到自己可以寫但又不知道到底有多少機會,就更加盡量放膽去寫,結果做出了很多不一樣的作品。

唸比較文學出身的周耀輝,對性別的文化議題特別敏感,自謂從小愛每事問,包括性別或道德的問題的周耀輝,當年創作的〈忘記他是她〉觸及了很少歌詞會處理的課題,故當年表現可謂一枝獨秀。從前周耀輝以所學的文學理論嘗試解釋什麼是「文學」,原來大凡可通過文字使我們習慣了的觀察一旦變得陌生,就可稱之為「文學」。即如新詩描寫一張桌子也會變成另一回事,讓我們重新明白究竟是什麼使一張「桌子」成為一張「桌子」的。周耀輝受這種想法所影響,讓他知道不能對每件事都習慣成「理所當然」的地步,所以他的基本態度就是「不一定是這樣的」。

寫〈忘記他是他〉時,周耀輝便思考到底男人是否理應如此,而女人又是否那樣,並藉著歌詞表達這種疑惑,所以就有了〈忘記他是她〉的抒發。周耀輝自謂自己的性情不屬於上街喊口號、拉橫額那一類憤世嫉俗的人。在不以行動來表達的情況下,最好的抒寫工具便是文字—因為用行動去爭取的東西,需要有清晰的目的,然後才可以一呼百應。周耀輝自己卻又不大相信一些很清晰的目的,反而希望以歌曲刺激聽眾;尤其喜歡那種不明朗,半明半昧但又似乎包含多種意思和可能的東西。歌詞中所謂的憤世嫉俗,就是不希望有固定的看法,也不希望把聽眾推向另一種「固定」。

周耀輝多年來藉歌詞表達自己的世界觀,至今仍在延續達明一派時代的試驗。特別是周耀輝認為自己那一代詞人的優勢和好處,就是寫作空間很大,所以他很快便建立起「徘徊在主流與另類之間」的風格;現在彷彿是一種延續,聽眾亦會對周耀輝下一首歌詞到底是主流抑或另類而感到好奇。監製通常不會要求他寫淺白或慘情的歌,這大概與周耀輝作品夾雜了大量非情歌有關,又或許是早年寫了大量達明歌詞而給予監製另類的印象,很自然便會認為周耀輝是另一種詞人。

周耀輝也許會關心:聽眾歌迷到底想聽什麼樣的歌詞?歌手盛載到怎樣的內涵?監製們卻非常清楚周耀輝的底線,又或者有什麼是他做不到的。確實,聽眾的需要也會對詞人產生影響。八十年代末,九十年代初的詞人較幸運,可以寫自己喜歡的東西,發展出各自擅長的風格(如林夕、陳少琪、周耀輝等)。相對之下,新一代詞人的成長背景,畢竟已是充滿林夕和黃偉文歌詞的城市。監製亦會以林夕和黃偉文的歌詞的風格和特質為準,填詞新秀自然較難發展出自己的空間。這與新詞人的才氣未必有關,而是時勢使然。

《歲月如歌——詞話香港粵語流行曲》(增訂版)

作者:朱耀偉

出版社:香港三聯書店

出版日期:2019年7月

原文鏈接:http://www.orangenews.hk/culture/system/2019/12/12/010134228.shtml